研究室(所属教員)

ページ内コンテンツ

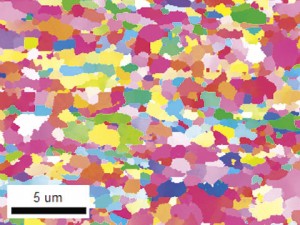

固体力学研究室

所属教員:松野崇・清水

当研究室では自動車用構造材料の複雑変形と損傷をテーマとしています。深層学習を介した観察イメージ・有限要素シミュレーションの同化や兵庫県佐用町の大型放射光施設SPring-8でのマイクロ・ナノX線C Tが独自の技術です。これらの技術を発展させるとともに、金属材料の損傷や延性破壊の根源を明らかにすることを目指しています。自動車会社や鉄鋼会社等の企業や国内の研究所・他大学との共同研究も盛んです。

材料工学研究室

所属教員:陳・音田・衣

本研究室では、マクロおよびミクロの立場から、高機能・高品質を引き出すための材料加工プロセスの開発およびそれを利用した先端機能材料・構造材料の創製に関する基礎研究と応用研究を行っています。特に、熱電変換材料、高性能セラミック基複合材料、高強度金属基複合材料、新規抗ウイルス材料、省資源型二相ステンレス鋼等様々な環境調和型材料に関する研究・開発に取り組んでいます。

信頼性・設計工学研究室

所属教員:小野・西

機械・機械要素の設計に関する教育研究を行っています。主な研究テーマは、①金属材料の疲労強度評価に関する研究、②金属薄膜を用いた応力測定法に関する研究、③自動車交通流の設計に関する研究、④動力伝達用歯車の高強度化に関する研究などです。

生産加工学研究室

所属教員:佐藤

当研究室では旋削やミーリング、ドリリングなど機械加工において、切りくず生成に伴う切削抵抗、振動、切削温度など加工現象を計測し、モデルに基づいた加工メカニズムの解明によって機械加工の高精度化・高能率化に取り組んでいます。一般鋼材に加えてチタン合金をはじめとした先進的な金属材料を対象とした機械加工について、基礎的な知見をもとに、どのようにすれば上手く削れるかを考えながら研究を進めています。

機械力学・メカトロニクス研究室

所属教員:田村・本宮

本研究室では、交通外傷やスポーツ外傷と関連した衝突傷害の予測シミュレーション、人体・生体組織の数値モデリング、生体材料の力学特性計測に関する研究と並行して機械要素や構造物を対象とした動的問題(振動問題、安定性問題、動力伝達問題)に関する研究に取り組んでおり、実用的で社会に役立つ研究を推進しています。

制御・ロボティクス研究室

所属教員:辻田・中谷

「人を鍛えるロボット」をキーワードに、さまざまなシステムの開発に取り組んでいます。頭で考えた通りに体を動かすことで効率的なリハビリテーションを目指す装置や、舌を鍛えてオーラルフレイルと呼ばれる状態を改善するための舌筋トレ装置、制御工学理論を使ってそれぞれの人に応じた適切なトレーニング負荷を設定する方法などの研究・開発に取り組んでいます。その他にも、人の体を外部から動かすロボットや、脳波などを使って人の運動意図を読み取る技術の研究を行っています。

宇宙推進工学研究室

所属教員:葛山・坂本(広)

宇宙旅行が身近になる未来を目指して、プラズマやレーザーを用いた先端的な宇宙推進機(レーザー推進機や電気推進機)や惑星大気圏突入機(減速機)の研究を、実験と数値シミュレーションを駆使して行っています。また、これらの研究を通じて、プラズマ力学、電磁流体力学、熱気体力学、希薄気体力学などを学び、未知の物理現象を発見し、かつ解明することも目的です。さらに、新しいプラズマ計測法や数値解析法の開発にも取組んでいます。

流体工学研究室

所属教員:酒井・松野隆・小田・坂本(憲)

航空宇宙に関連する流体問題について、実験および数値シミュレーションにより研究開発をしています。実験では、大中小3種類の低速風洞、超音速風洞、衝撃風洞さらにアークプラズマ風洞を使って、航空機や自動車の抵抗減少、また大気圏突入の地上模擬試験を行っています。さらにプラズマアクチュエータやシンセティックジェットによる流体の制御とその応用研究にも取り組んでいます。

ナノシステム解析学研究室

所属教員:松岡・土井・石川

高度化する情報技術(IT)を支えるナノテクノロジーに関する研究を行っています。パソコンのハードディスクやマイクロ/ナノマシン等の超微小機械では、分子(超微小粒子)の効果や分子間力・表面間力等を新しく考慮した作動性解析・設計が必要となります。こうした超微小領域における物理現象を解明し、実際の機械に応用することで、人間社会に貢献するものづくりを目指しています。

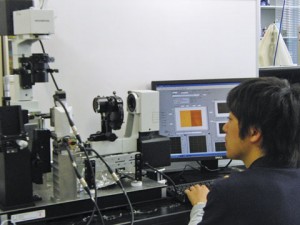

生体システム解析学研究室

所属教員:後藤・中井

微生物は自律的に運動するマイクロマシンの手本であり、その遊泳メカニズムを調べています。微生物の運動は複雑ですが、顕微鏡下での2方向同時観察により、遊泳軌跡が界面により影響を受ける様子を3次元計測できました。さらに3次元自動追跡(写真)により、鞭毛の動きと遊泳軌跡の関係の調査を行っています。 他にも、高速車両の空力騒音低減のための計測や数値解析を行っています。

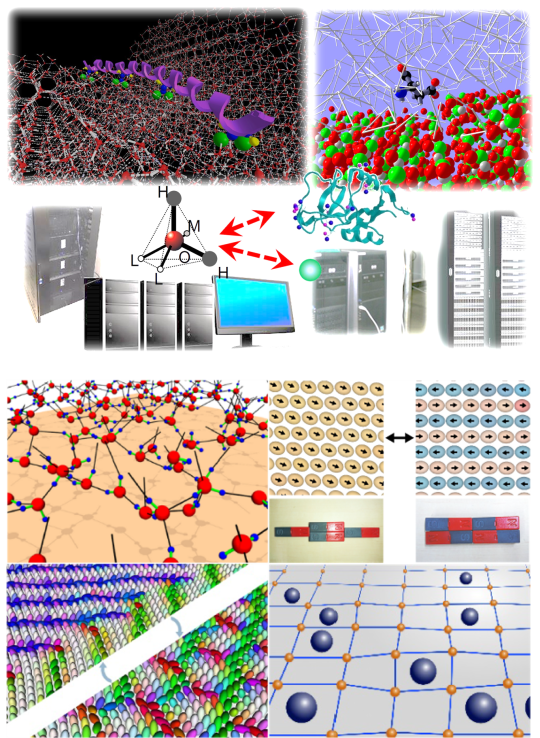

計算理工学研究室

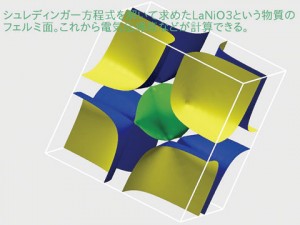

所属教員:小谷・榊原

現在、材料開発の多くの分野でその基礎的ツールとして、第一原理電子状態計算が用いられるようになってきています。これを用いれば、原子の並び方に応じて、それがどのような色に見えるか?などが、計算できます。本研究室では、現在のその計算法の欠点を改善しより高精度に実験を再現できるような基礎的な方法論の開発をおこない、それを具体的に多様な物質に適用しています。

再生可能エネルギー工学研究室

所属教員:原

環境に優しい再生可能エネルギーの一つである風力発電に関する研究を行っています。特に導入コストが依然として高く実用化が進んでいない小形風力発電の普及を目的として、構造がシンプルで低コスト化が期待できる垂直軸型風車の研究開発を実施中です。イラストは企業と協同して開発を目指している可動アーム式の過回転抑制機構を備えた「バタフライ風車」です。(ロータ直径:14 m 翼高さ:14.2 m)

複雑系数理工学研究室

所属教員:古川・大信田・中山

自然界では、混沌とした状態から秩序だった構造が自発的に生じたり、逆に構造が段階的に変化し最終的には混沌とした状態へと遷移する現象がしばしば観察されます。物理法則は普遍的ですから、同様の現象は実験室でも観察されます。例えば流体関係では、木星大気の縞模様(帯状流)や、パイプ流れの層流から乱流への遷移は良く知られた例です。また、電離気体であるプラズマでは電磁場との相互作用も加わり、実に複雑な現象が観察されます。これらの現象を支配する物理法則は、それ自体はシンプルでありながら、その非線形性が複雑で多様なダイナミクスを生み出します。

数理工学は、ものづくりの現場で遭遇する複雑現象に潜む本質を表す数学モデルを作り、しばしば解法自体も作りながら問題を解いて現象の「根っこ」を明らかにし、ものづくりにフィードバックする学問です。例えばプラズマのダイナミクス研究は核融合エネルギー開発に貢献しています。

数理物質科学研究室

所属教員:灘・高江

当研究室では、原子や分子が集まってつくる物質の多彩な構造や物性を探究します。

地球や宇宙、生体内でつくられる結晶などの固体物質ができる仕組みや未知の物質の相やその形成経路を計算科学手法により調べ、未来のテクノロジー創成につながる新物質の開発に貢献します。また、複雑な物質構造や物質形状に潜む特徴やパターンを探るデータサイエンスの研究も行っています。

さらに、高分子や液晶・コロイドなど、ソフトマターと呼ばれる物質群では、原子や分子が集まることで、非常にやわらかい応答を示すようになります。それらの物質群や、さらにはソフトクリスタルと呼ばれるやわらかい機能を持つ結晶が示す相転移ダイナミクスの学理解明を目指しています。